Propuesta de valores pertinentes para utilizar en los estudios cefalometricos de la poblacion local

Resumen

A partir de la frecuente falta de coincidencia entre el cuadro clínico presentado por el paciente y el diagnóstico cefalométrico obtenido aplicando el Cefalograma de Schwarz, se decidió corroborar el fuste de los valores publicados originalmente por el autor, en relación a una Población considerada representative de los individuos en edad de crecimiento de la República Argentina con el objetivo de generar un protocolo con valores adaptados a nuestra población.

Se tomó una muestra al azar de 615 niños, a los que se les tomó una telerradiografía de cabeza de perfil. Luego de haber realizado el calco cefalométrico de la misma, se lo sometió al análisis de Schwarz, según programa CECLAC.

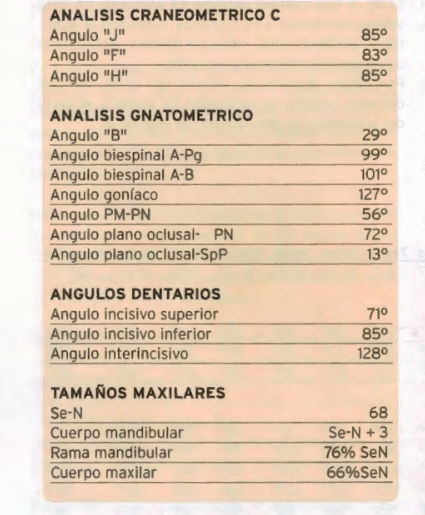

Se encontraron coincidencias en las mediciones del ángulo de la inclinación del maxilar superior y de los tamaños del cuerpo maxilar y mandibular, y discrepancias de distintos grados en los demás aspectos mensurados.

Analizados los datos obtenidos. obtuvimos un conjunto de valores que reflejan con mayor exactitud el biotipo predominante, que es un rostro levemente más alargado y un perfil ligeramente más convexo.

Introduccion

En nuestra tarea clínica cotidiana, dedicada a la recuperación de la salud de nuestros pacientes, nos hemos encontrado más de una vez con una discrepancia entre lo que mostraba el análisis clínico de nuestro paciente, y lo que de él decía el estudio cefalométrico.

Habiendo utilizado históricamente el cefalograma de Schwarz, ya nuestro maestro, el Dr. Miguel Ángel Cacchione, había intentado hacer alguna interpretación que lograra salvar este bache, (principalmente en relación al ángulo interbasal).

Enfrentados a la misma problemática una generación más adelante, nos dimos a la tarea de confrontar científicamente los valores obtenidos de una población adulta de Europa central, cuyos resultados fueron publicados por Arthur Martin Schwarz hacia fines de la década del 50. con los valores reales de una población argentina en edades de crecimiento.

Por lo menos desde el siglo XX, la cefalometría se ha convertido en el principal auxiliar del ortodoncista y del ortopedista funcional a la hora de arribar a un diagnóstico; auxiliar que por ser la sumatoria de una serie de datos objetivos, posibilita a lo largo del tratamiento hacer también una evaluación de certeza de la evolución del mismo.

Este auxiliar, ha transitado el siglo pasado y transita el presente con distinta suerte, según las escuelas y tendencias, pasando por todos los estadios, desde otorgársele un valor absoluto, hasta un valor anecdótico.

Lo que sí ha sido constante, es que este conjunto de mediciones, tomadas en su mayor parte de la antropometría clásica, se han constituido en puntos de referencia como cuerpo de valores estadísticos emergentes de estudios realizados en poblaciones que nunca fueron nacionales, sino, europeas o bien, norteamericanas.

Debido a la armonía que busca encontrar Schwarz entre los tamaños y posiciones de las distintas estructuras cráneo-maxilo-faciales de un mismo individuo, ha sido el cuerpo de mediciones que habitualmente hemos elegido entre el largo centenar de cefalogramas que están al alcance del ortodoncista.

Objetivos

- Obtener, en base a una muestra de población argentina en edades de crecimiento, los valores cefalométricos promedio equiparables a los obtenidos por Schwarz.

- Corroborar si se repiten las mismas relaciones entre algunas de estas medidas (lineales y angulares), tal como las publica el antemencionado autor.

- Describir el biotipo predominante en nuestra población, para correlacionarlo con otros estudios cefalométricos.

- Describir la variación de los datos según la edad.

Material y metodos

La muestra fue tomada de la población de la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, Argentina. Esta ciudad presenta un crecimiento exponencial, siendo receptora de inmigrantes de otras provincias. En principio se conserva una gran influencia de los pobladores originarios de la región, a la que se han sumado migraciones con una fuerte presencia de rasgos de poblaciones originarias de otras regiones del país, como así también de otras corrientes migratorias que arribaron desde otros continentes. Estas características, hacen que consideremos a la población neuquina representativa de la de Arqentina.

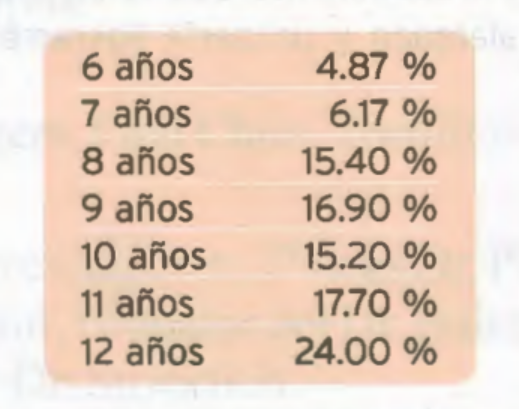

La muestra está compuesta por 615 niños, de entre 6 y 12 años de edad seleccionados al azar, que se presentaron a la consulta odontológica entre los años 1995 y 2004, distribuidos según la edad, de la manera que muestra la Tabla I.

Se realizó el Cefalograma de Schwarz sobre calcos cefalométricos realizados por el mismo profesional en teleradiografías de cabeza de perfil mediante el sistema CECLAC.

Este autor divide su análisis en un estudio craneométrico y uno gnatométrico.

En una descripción superficial, meramente orientativa, podemos decir, que: la craneometría estudia la inclinación y posición del maxilar superior con respecto a la fosa craneal anterior, como así también la posición vertical de la ATM en relación a la fosa craneal media; en tanto la gnatometría, nos informa principalmente acerca de las relaciones anteroposteriores y verticales entre ambos maxilares como así también de la inclinaci6n del maxilar inferior respecto de la fosa craneal anterior. Es asimismo un dato valioso el referido a los tamaños, buscando la armonía o, la falta de ella, entre las distintas estructuras del esqueleto cráneo maxilofacial.

Por último propone un estudio del perfil, del que debemos resaltar la posibilidad de predecir el perfil del paciente una vez superada la disgnacia.

Resultados

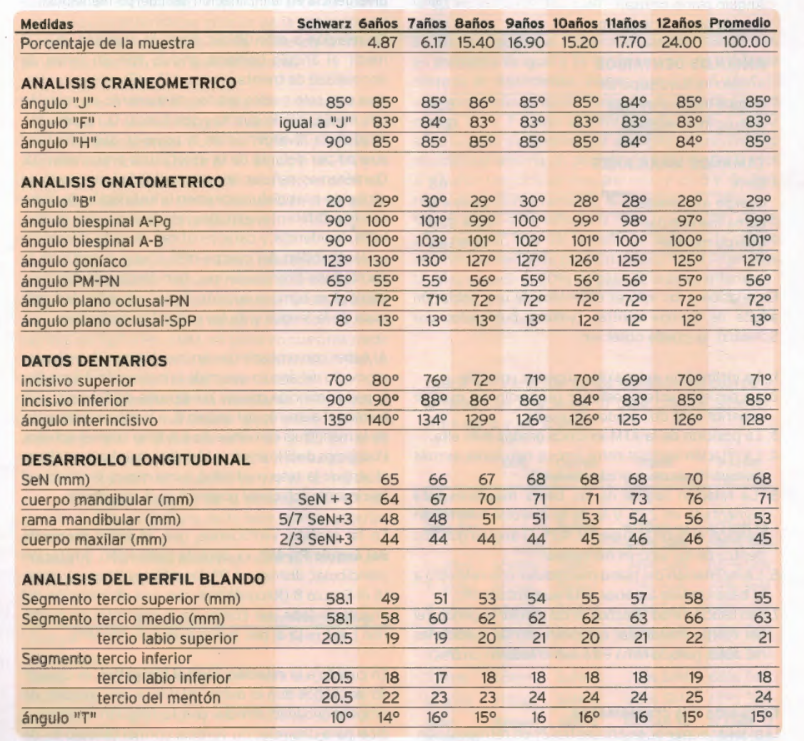

En relación a los valores obtenidos de una población adulta de Europa central, (valores publicados por Schwarz), se puede observar:

- La inclinación del maxilar superior coincide.

- La posición anteroposterior promedio del maxilar superior está dos grados atrasada.

- La posición de la ATM es cinco grados más alta.

- La relación vertical entre ambos maxilares es más divergente. (nueve grados mayor)

- La relación sagital de las bases maxilares está aumentada en 2,7º. y la de la alveolar inferior en relación al maxilar superior, 4,7º. El ángulo gonfaco dentro de los valores normales.

- La inclinación del plano mandibular con respecto a la base craneal anterior está aumentada 9º.

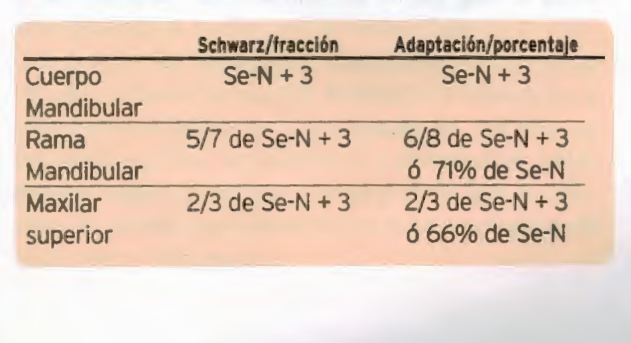

- Con relación a los tamaños, el del maxilar superior y el del cuerpo mandibular coinciden con las mediciones del autor, pero, la rama está aumentada en un 5%

Discusion

En cuenta a la craneometría.

El maxilar superior se encuentra 2º en retroposición, aunque su tamaílo es normal, y queremos destacar que la inclinación coincide con las medidas tomadas por el autor.

La ATM, que refleja la posición de la fosa craneal media, cinco grados más alta.

En cuanto a le gnatometría.

Vamos a abordar en primer término la relación vertical entre ambos maxilares, y observaremos, que, pro medio tenemos un aumento de 9º, si aceptamos que el autor da una norma promedio de 20°. Si tenemos en cuenta, que la inclinación del maxilar superior es normal, debemos ubicar la responsabilidad de esta divergencia en la inclinación del cuerpo mandibular.

En relación a esto último, llama la atención, que, al medir el ángulo goníaco, ángulo con un rango de normalidad de treinta grados (123±15), nos encontramos con solo cuatro grados de aumento en relación a la media, por lo que hay que buscar la responsabilidad de la divergencia en la posición que adopta el cuerpo por delante de la escotadura premaseterina. Quìsiéramos señalar la responsabilidad que se le ha atribuido a las disfunciones en la instalación de dicho quiebre. Diferentes estudios relacionados con la etiología, incidencia y caracteristicás de esta diferencia en la dirección del cuerpo mandibular a partir de la escotadura premaseterina, han implicado factores etiológicos como la succión digital y la actividad anómala de la lengua y de los músculos orofaciales.

Al haber comprobado que en nuestra muestra, el valor promedio del ángulo que mide la inclinación del maxilar superior, coincide con las mediciones de Schwarz, atribuimos el aumento del ángulo B, a la mayor inclinación de la mandibula con respecto a la base craneal anterior. Podríamos decirío en otros términos. quizá más gráficos, al atribuír la responsabilidad a una mayor tendencia al crecimiento rotational posterior de la mandibula.

En tal sentido, verificamos, que, el valor promedio del tnqulo Pn-MP, es decir la inclinación, o rotación mandibular, disminuyó 9º, los mismos 9º que aumentó el ángulo B (Recordemos, que una disminución del ángulo se debe leer como una mayor rotación posterior. Leer nota al pie, punto a, ángulo PN-MP).

En cuanto a la reiación sagítal bímaxilar, es conocido por todos que el autor establece una reiación de proporcionalidad directa con la relación vertical, y dice: para una reiación vertical normal (ángulo B), de 20º, corresponde una relación sagítal (Maxilo mandibular, MM) de 90º, y, por cada 10º que aumenta B, el MM debe ser 7º.

AI realizar nuestra medición, nos encontramos con un valor promedio para B, de 29º, y para MM de 99º. Si tomáramos como base el análisis de Schwarz, el valor de MM debiera ser de 96,3°, por lo tanto, debemos decir que nuestra población, tiene un perfil 3º más convexo que aquella sobre la que realizó sus mediciones el autor.

Este último dato no nos llama la atención, ya que se reconoce el crecimiento rotacional anterior como una de las características propias de la población de Europa central, rasgo que no se repite en la misma proporción dentro de la población local.

En cuanto a la relación que establece Schwarz, donde cada 10°de variación del ánqulo B, debe haber una variación directamente proporcional de 7o del ánqulo MM, en nuestras mediciones, a partir de un ángulo B de 29º, y un MM de 99º, se da una relación de uno a uno, es decir, por cada grado que varía B, MM lo hace también en un grado, y en forma directamente proporcional.

El otro ángulo que utiliza el autor, para medir las relaciones sagitales entre ambos maxilares, es el SpP-AB, tomando entonces como punto de referencia, la apófisis alveolar inferior. Para el autor, el valor normal, es el normal del SpP-APg, o MM, en tanto en nuestras mediciones hay una diferencia de + 2º delatando un mayor aplanamiento de la alveolar anteroinferior.

En cuanto al tamaño de los maxilares vemos que el tamaño del cuerpo mandibular sique siendo de 3mm más largo que la distancia entre Se y N., en tanto encontramos que la rama es un 596 más larga que la medida propuesta por el autor, ya que en las mediciones originales, el tamaño de la rama debería corresponder al 71% del tamaño de la base craneal anterior.

Como se puede observar, hay coincidencia en la correspondencia de los tamaños que plantea Schwarz para los tamaños mandibular y maxilar, aunque no así para el tamaño de la rama. Quisiéramos llamar la atención, en relación a b correspondencia que se verifica entre la mayor longitud de b rama y la mayor altura de la fosa craneal medial.

La longitud del cuerpo del maxilar superior es igual a la relación que propone Schwarz.

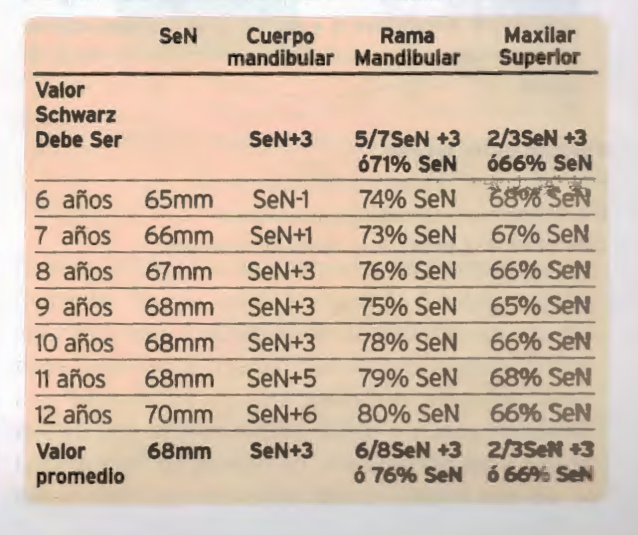

Al dividir la muestra en grupos etarios, nos encontramos con que estos valores no son constantes a lo largo del crecimiento.

Es así, que, si bien el tamaño del cuerpo mandibular, en promedio es igual a Se-N +3mm, no lo es a lo largo de todo el crecimiento, Vemos que a los 6 años, el valor promedio es igual al tamaño de base de cráneo menos 1mm. Y luego aumenta hasta llegar a los 12 años cuando es 6mm mayor que ésta; el crecimiento mandibular alterna un período de actividad entre los 6 y 7 años con otro de descanso entre los 8 y 10 años, reanudándolo nuevamente entre los 11 y 12 años.

Con respecto al tamaño de la rama mandibular, a los 6 años mide el 74% del tamaño de la base de cráneo anterior, aumentando paulatinamente hasta llegar a los 12 altos a medir el 80% de base de cráneo anterior.

Conclusiones

Al hacer las mediciones que describe Schwarz sobre un grupo poblacional representativo local, encontramos la repitencia de algunos valores y la no coincidencia de otros.

Las coincidencias son en la inclinación del maxilar superior, y en los tamaños del cuerpo mandibular y maxilar.

Las variaciones se han presentado en los demás datos analizados, y las mismas nos han permitido desarrollar un cuerpo de datos que resultan armónicos con los hallazgos clínicos.

Hemos logrado un protocolo de referencia con relación al biotipo de nuestra población en edades de crecimiento. De manera estática, ofrecemos los datos promedios entre 6 y 12 años (Tabla III), y en una visión dinámica, realizamos un análisis según el grupo etario, que seré sometido a la consideración del lector en una próxima publicación.

Silvia Galetti, Graciela I. Lorenz

Bibliographicas

- Schwarz AM. Die roentgenostallk-Urban 6 Scharzenberg Wien, 1958.

- Castellino A. Hércules Provera Romén Santini. Transcripto de "La Cefalometría en el Diagnóstico Ortodóncico" Primera Edición - 1956 Editorial La Médica Rosario – Argentina

- Galetti S. Adaptación del Cefalograma de Schwarz a la población de la ciudad de Neuqut'n. Trabajo de investigación.Curso de especialista en Ortodoncia I.A.C.O. Neuquén - Arqentina 2006.

- Zielinsky L. Metodología para el análisis cefalometrico come base para decisiones escalonadas. Rev Ateneo Argent Odontol 1987; 22(2):2t-38.

- Dung D. Smith. R. Cephalometrics and Clinlcal Diagnoses of openbite tendency. American Journal of Orthodontics 1988; 484-490.

- Lowe A.A. Correlations between orofacial muscle activity and craniofacial morphology in a sample of control and anterior openblte subjects. American Journal of Orthodontlcs 1980; 78: 89-92.